Autobiographische Schriften sind eine geschätzte Quelle in der bildungshistorischen Forschung, besonders, wenn es sich um die Zeit des Nationalsozialismus handelt. Darum erregt ein Buch mit dem Titel "Lebenslüge Hitler-Jugend" Aufsehen, zumal wenn es um den weiblichen Teil der Hitler-Jugend, den Bund Deutscher Mädel (BDM) geht, über dessen Wirkungen kontroverse Urteile gefällt wurden. So lautet eine These, dass die Mädchen, die den BDM durchliefen, lediglich eine Scheinidentität aufgebaut hätten (vgl. Martin Klaus: Mädchen im 3. Reich. Der Bund Deutscher Mädel. 3., aktualis. Aufl. Köln 1998), während nach anderen Studien zumindest die BDM-Führerinnen den BDM als identitätsbildenden Ort kennengelernt haben (vgl. Dagmar Reese: Straff, aber nicht stramm - herb, aber nicht derb. Zur Vergesellschaftung von Mädchen durch den Bund Deutscher Mädel im sozialkulturellen Vergleich zweier Milieus. Weinheim, Basel 1989).

Autobiographische Schriften sind eine geschätzte Quelle in der bildungshistorischen Forschung, besonders, wenn es sich um die Zeit des Nationalsozialismus handelt. Darum erregt ein Buch mit dem Titel "Lebenslüge Hitler-Jugend" Aufsehen, zumal wenn es um den weiblichen Teil der Hitler-Jugend, den Bund Deutscher Mädel (BDM) geht, über dessen Wirkungen kontroverse Urteile gefällt wurden. So lautet eine These, dass die Mädchen, die den BDM durchliefen, lediglich eine Scheinidentität aufgebaut hätten (vgl. Martin Klaus: Mädchen im 3. Reich. Der Bund Deutscher Mädel. 3., aktualis. Aufl. Köln 1998), während nach anderen Studien zumindest die BDM-Führerinnen den BDM als identitätsbildenden Ort kennengelernt haben (vgl. Dagmar Reese: Straff, aber nicht stramm - herb, aber nicht derb. Zur Vergesellschaftung von Mädchen durch den Bund Deutscher Mädel im sozialkulturellen Vergleich zweier Milieus. Weinheim, Basel 1989).

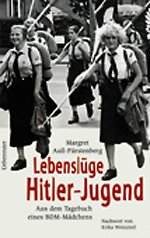

Man ist darum froh, neues Material in die Hand zu bekommen, anhand dessen man diese und andere Thesen prüfen kann. Doch in dieser Hinsicht wird man, dies vorweg, von dem vorliegenden Band herb enttäuscht. Die Lebensgeschichte, die Margret Aull-Fürstenberg hier vorlegt, reicht von der frühen Kindheit vor 1933 bis ins Erwachsenenalter in der Nachkriegszeit. Die Zeit des Nationalsozialismus macht darin nur einen Teil aus, und die Zeit im BDM wiederum nimmt einen noch kleineren Anteil an der Darstellung ein. Lediglich etwas mehr als ein Drittel des Berichts sind der Zeit beim BDM gewidmet.

Dieser Abschnitt bringt dann insgesamt kaum Neues zur Geschichte des BDM und zur subjektiven Erfahrung BDM. Die positive Haltung zum BDM als Raum von Aktivität bei Ablehnung mancher Übersteigerungen wird deutlich, an einer Stelle auch die Instrumentalisierung, wenn durch die selbst in Gang gebrachte Anforderung als BDM-Führerin die Zeit beim Arbeitsdienst verkürzt wird. Die Reflexionen der Autorin sind jedoch sehr allgemein und oberflächlich gehalten und insgesamt wenig ergiebig.

Hinzu kommt, dass Titel und Untertitel zweifach (ent-)täuschen. Der Titel suggeriert, dass die Zeit beim BDM das Hauptthema wäre, was sich bei der Lektüre eindeutig als unzutreffend erweist. Der Untertitel verspricht zudem eine Quellengattung, die in dem Buch nicht vorkommt: Das "Tagebuch", das hier genannt wird, wird lediglich als Grundlage für eine Erzählung genutzt, nicht selbst wiedergegeben. Nun mag man sich fragen, ob das Tagebuch tatsächlich viel interessanter wäre als die Erzählung, die daraus entstanden ist. Zumindest würde der Abdruck des Tagebuches aber (bei allen quellenkritischen Bedenken) einen direkteren Zugang zu der vergangenen Erfahrung ermöglichen als die vorliegende Erzählung.

Auch das Nachwort der früheren Professorin für Geschichte an der Universität Wien, Erika Weinzierl, kann an dem negativen Gesamteindruck nichts ändern. Im ersten Teil des Nachworts referiert sie auf der Ebene eines Seminars im historischen Grundstudium Fakten zur Geschichte der Hitler-Jugend und des Arbeitsdienstes, im zweiten Teil erzählt sie die Geschichte Aull-Fürstenbergs schlicht nach. Der Erkenntnisgewinn ist auf diese Art und Weise äußerst gering.

Fazit: Als Indikator der subjektiven "Vergangenheitsbewältigung" ist der Band für die Autorin selbst sicher von hoher Bedeutung, als Quelle für die bildungshistorische Forschung ist das Buch jedoch kaum zu gebrauchen.